学資保険は、子どもの教育資金を計画的に準備するための代表的な手段である。契約によって毎月一定額を払い込み、満期時期に学資金を受け取れる仕組みになっている。

しかし一方で、自由度の低さや利回りの低さから「本当に必要か」と疑問を持つ人も少なくない。

本記事では中立的な視点から、学資保険のメリット・デメリットや代替手段を比較し、自分に合った教育資金準備の方法を考えるための指針を示す。

- 学資保険をおすすめしない人の特徴とその理由

- 学資保険のデメリットと注意点

- 学資保険以外の教育資金準備方法の比較

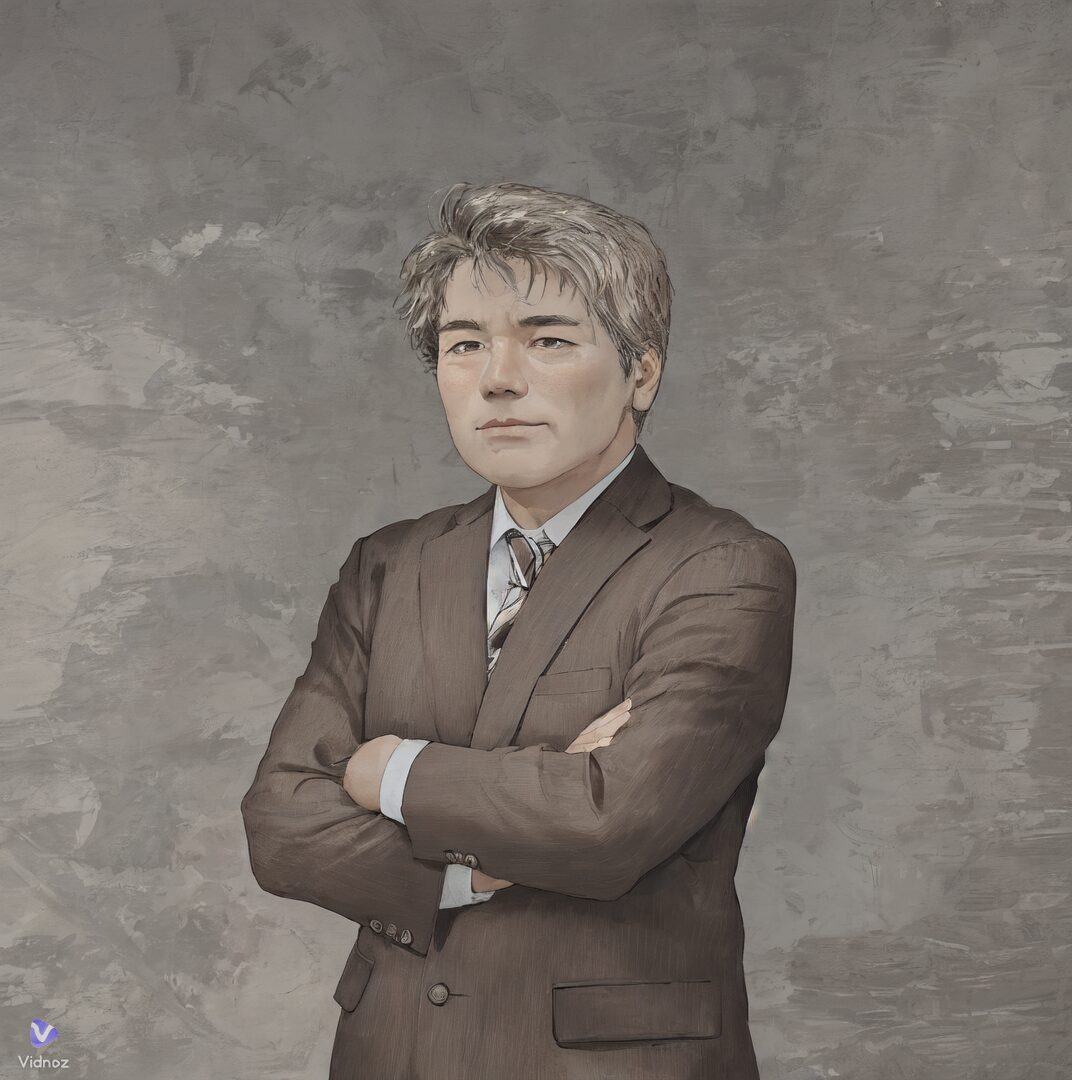

FPも学資保険を勧めない人

商品販売を目的としない立場のファイナンシャルプランナー(FP)が相談を受けた際に、「学資保険よりもほかの方法で準備したほうがよい」と考える人の特徴を整理する。

専門家のワンポイントアドバイス:

2つ以上当てはまるなら、学資保険以外の方法がオススメです!

資産運用をしている人

投資でリターンを狙える人にとって、学資保険の利回りは低すぎる。

すでに投資信託や株式などを活用している人は、学資保険の固定的で低い利回りを物足りなく感じる。むしろ自分のリスク許容度に応じた資産運用の方が効率的に教育資金を増やせる。

毎月一定額を負担するのが厳しい人

固定支出が家計を圧迫するなら、学資保険は不向き。

契約時に「〇年間、毎月いくら」と決められるため、収入に余裕がない場合は続けることが難しい。無理な積立は途中解約につながり、元本割れのリスクが高まる。

保障が重複している人

すでに生命保険や収入保障で十分なら、学資保険の保障は無駄。

学資保険には「契約者に万一があったときの保障」があるが、既存の保険でカバーされている場合は過剰。結果的に保険コストが増え、効率が落ちる。

必要な時期が流動的な人

教育資金が必要なタイミングを柔軟に変えたいなら不向き。

学資保険は契約時に受取時期を固定する仕組み。進路変更や留学などで資金が必要になる時期が変わった場合に対応できず、不便さが際立つ。

短期間で資金が必要な人

数年以内に使う予定がある人には向かない。

学資保険は長期契約を前提としており、途中解約すれば元本割れする可能性が高い。短期的に資金が必要な場合は、普通預金や流動性の高い運用が適している。

元本割れリスクを許容できる人

リスクを取って資産を増やしたい人には不要。

投資経験があり、ある程度の損失を受け入れつつ成長性を重視する人にとって、学資保険の安定性や低リターンは魅力が乏しい。つみたてNISAや投資信託の方が効率的。

毎月の収入が不安定な人

安定収入がない人には解約リスクが大きい。

フリーランスや歩合制の収入の人は、固定的な毎月払いの学資保険は家計の負担になりやすい。結果的に途中解約し、損をするリスクが増える。流動的に積み立てられる手段の方が現実的。

学資保険のデメリット

学資保険は「いらない」と感じている人にとって、その理由の多くがデメリットに起因している。メリットよりも制約や不自由さを強く意識してしまうと、学資保険は必ずしも最適な選択肢ではなくなる。

専門家のワンポイントアドバイス:

準備方法は学資保険だけではないので、デメリットが気になるならほかの方法もあり!

自由にお金を引き出せない制約

急な出費に対応できないため、資金の流動性が低い。

学資保険は契約期間が長く、基本的に契約で定めた満期時期まで資金を引き出せない。教育費以外で急にお金が必要になっても自由に使えない点はデメリットである。

途中解約による元本割れリスク

途中解約すると元本割れしやすく、損失になる可能性がある。

学資保険は長期継続を前提とした商品で、契約初期に解約すると返戻金は払い込み総額に届かない。急に資金が必要になって解約すると損失リスクが高まる。

インフレに弱い固定金利の問題

長期契約中に物価上昇が進むと、実質的な資金価値が目減りするのである。

ほとんどの学資保険は固定金利で設計されており、インフレが進行すれば実質的な購買力が下がる。数十年契約の場合は特に、用意した金額で教育費を賄いきれない可能性がある。

資産運用と比べた際の利回りの低さ

投資信託やつみたてNISAに比べて利回りが低く、資金効率が悪いのである。

学資保険は元本保証があるためリターンは控えめに設定されている。確実な受け取りが可能であるが、長期的に効率よく資金を増やしたい場合は他の資産運用が望ましい。

学資保険以外でおすすめの方法

教育資金を準備する手段は学資保険だけではない。近年では投資や金融制度の選択肢が広がっており、自分のリスク許容度やライフスタイルに応じて柔軟に選べる環境が整っている。以下では代表的な方法を解説する。

専門家のワンポイントアドバイス:

学資保険以外の方法も十分に検討しましょう!

つみたてNISAで資産運用する

- 長期的に資産を増やしたい。

- リスク許容度のある人に適している。

つみたてNISAは長期・積立・分散投資の非課税制度で、2024年以降は年間120万円までの非課税枠が恒久化された。運用リスクがあるものの、効率よく教育資金を増やせる手段である。

普通預金や定期預金を利用する

- 安全性と流動性を重視したい。

- 元本保証が欲しい人に向いている。

預金はすぐに引き出せる利便性があり、教育費の急な出費にも対応可能である。利率は低いが元本保証のため、リスクを避けたい家庭に適した方法である。

奨学金を活用する

- 教育資金を数年で準備する必要がある。

- 費用負担を分散したい人におすすめ。

日本学生支援機構の無利子や低利子奨学金、給付型奨学金が利用可能。返済不要の給付型も拡充され、資金繰りの補助として効果的である。

教育ローンを利用する

- すぐにまとまった資金が必要である。

- 返済計画を立てられる人に向く。

国の教育ローンは低金利かつ返済期間も長く設定されているため、金融機関のローンよりも負担が軽い。計画的に借り入れすれば教育費の負担分散につながる。

教育資金贈与を活用する

- 祖父母などから支援を受けられる。

- 計画的に非課税で受けたい家庭に有効。

2026年3月末まで最大1000万円まで非課税の特例がある。信託銀行を利用することで資金の安全な移転が可能だが、制度は時限的であるため最新情報のチェックが必要。

自分に合った準備方法を選ぶ基準

教育資金の準備方法は人それぞれの家庭状況や考え方によって最適解が異なる。学資保険に限らず、預金、資産運用、奨学金など多様な手段を比較し、自分に最も合った方法を選ぶことが重要である。以下に示す基準を参考にすることで、自分の家庭にふさわしい準備方法を見極めやすくなる。

安定的に毎月一定額を積み立てられるか

- 積み立てられる → 学資保険や定期預金が適している

- 積み立てられない → 教育ローンや奨学金の利用を検討するべきである

固定の支払いが可能な場合、学資保険などの計画的な積立が効果的である。一方、収入に波がある場合は流動性ある手段で柔軟に準備するほうが家計の負担を軽減できる。

資金の使途や必要時期が明確か

- 明確である → 学資保険のように受取時期を設定できる商品が有効である

- 流動的である → 普通預金や投資信託など、流動性の高い金融商品が望ましい

必要時期が決まっていれば、計画的な積立に向いているが、進路変更などがあると資金の柔軟な使い道が重要になる。

元本割れリスクを許容できるか

- 許容できる → 投資信託やつみたてNISAなど資産運用が適する。

- 許容できない → 学資保険や預金など元本保証の商品が望ましい。

リスクを負ってでも資産を増やせるなら運用を、元本重視なら元本保証型商品を選ぶべきである。

資金が急に必要になった場合の流動性を重視するか

- 重視する → 普通預金や投資信託など換金しやすい手段が必要である

- 重視しない → 学資保険や定期預金のように元本割れリスクはあるものの計画的な積立ができる手段が適している

急な出費に備えるためには、流動性の高い資金確保が重要である。

税制優遇を活用したいか

- 活用したい → つみたてNISAなど非課税制度の利用が効果的である

- 活用しない → 学資保険の生命保険料控除など他の節税制度も検討すべきである

税制を最大限活かし資産形成を効率化することも考慮する必要がある。

保障も必要か

- 必要である → 学資保険や終身保険など保障機能のある保険商品が有効である

- 不要である → 資産準備と保障は分けて考え、効率的な資金準備に注力すべきである

保障と資金準備は重複契約を避けて最適化することが望ましい。

投資や資産運用の基礎知識はあるか

- ある → 資産運用を積極的に利用し効率的な教育資金準備が可能である

- ない → 学習から始めるか学資保険や預金など安全志向の手段を優先すべきである

知識不足のまま運用を始めると不安定になり継続困難となるリスクが高い。

学資保険を利用したほうがいい人

学資保険はすべての人に向いているわけではないが、特定の条件や価値観を持つ人にとっては有効な選択肢となる。以下の特徴に当てはまる場合、学資保険を利用することで安心して教育資金を準備できる可能性が高い。

計画的な積立が苦手な人

毎月自分で積立額を決定し、継続することが難しい人にとって、学資保険は強制的に積立を行う仕組みとして有効である。自動的に口座から引き落とされるため、心理的に「貯めなければならない」という意識を持たなくても計画的に資金を準備できる。

契約者に万一の時の保障を重視する人

学資保険には契約者に万一があった場合、それ以降の保険料支払いが免除され、満期時には契約通りの学資金を受け取れる。親に万一があっても教育資金の準備を確実に行いたい人にとって、安心感の大きい制度である。

生命保険料控除など税制優遇を活用したい人

学資保険の保険料は「生命保険料控除」の対象となる場合が多い。これにより所得税や住民税の軽減を受けられる可能性がある。節税の効果を得ながら教育資金を積み立てたい人には適した方法である。

元本割れリスクを避けたい人

投資や資産運用に対してリスクを取りたくない人には、学資保険の元本保証性が大きな魅力となる。市場の変動を気にせずに確実に資金を準備したい場合、学資保険は安心できる選択肢である。

学資保険のメリット

学資保険にはデメリットもあるが、特定の条件下では有利に働く特徴がある。単なる積立ではなく、保険としての機能を兼ね備えている点が大きな利点である。

計画的に教育費を準備できる

契約時に積立期間・満期時期が明確に設定されるため、教育資金を計画的に準備できる。家庭の資金管理が苦手でも、あらかじめ定められたスケジュールに従って資金が積み立てられる点が大きな安心材料である。

万一の場合も払い込み免除で保障を継続できる

契約者が死亡または高度障害状態になった場合、それ以降の保険料は免除され、予定通り学資金を受け取ることができる。親にもしものことがあっても子の教育資金を確実に残せる。

受取時期と金額を契約で設定できる

大学入学時や在学中など、まとまった費用が必要となるタイミングに合わせて資金を受け取る形を契約で設定できる。資金の必要時期に応じた受取方法をあらかじめ決められるため、教育費の計画に適している。

生命保険料控除など税制優遇がある

支払う保険料の一部は生命保険料控除の対象となるため、確定申告や年末調整で所得税・住民税の軽減を受けられる。長期契約により節税効果をコツコツと享受することができる。

満期金が払込額を上回る場合もある

保険商品によっては、受け取れる満期金の総額が払い込んだ保険料を上回る設計となっている場合がある。利回りは高くないが、リスクを抑えつつ若干の増加が期待できる点はメリットである。

学資保険の必要性を見極めるポイント

学資保険を利用するかどうかは二者択一の問題ではない。家庭の状況や価値観に応じて、学資保険とほかの制度や商品を併用することも効果的である。重要なのは自分に合った準備方法を見極め、教育資金を確実かつ効率的に準備していくことである。

- 学資保険はメリットとデメリットを理解したうえで利用するべき。

- 教育資金の準備には預金・運用・ローン・贈与など複数の方法がある。

- 収入やリスク許容度に応じて手段を組み合わせることが望ましい。

コメント