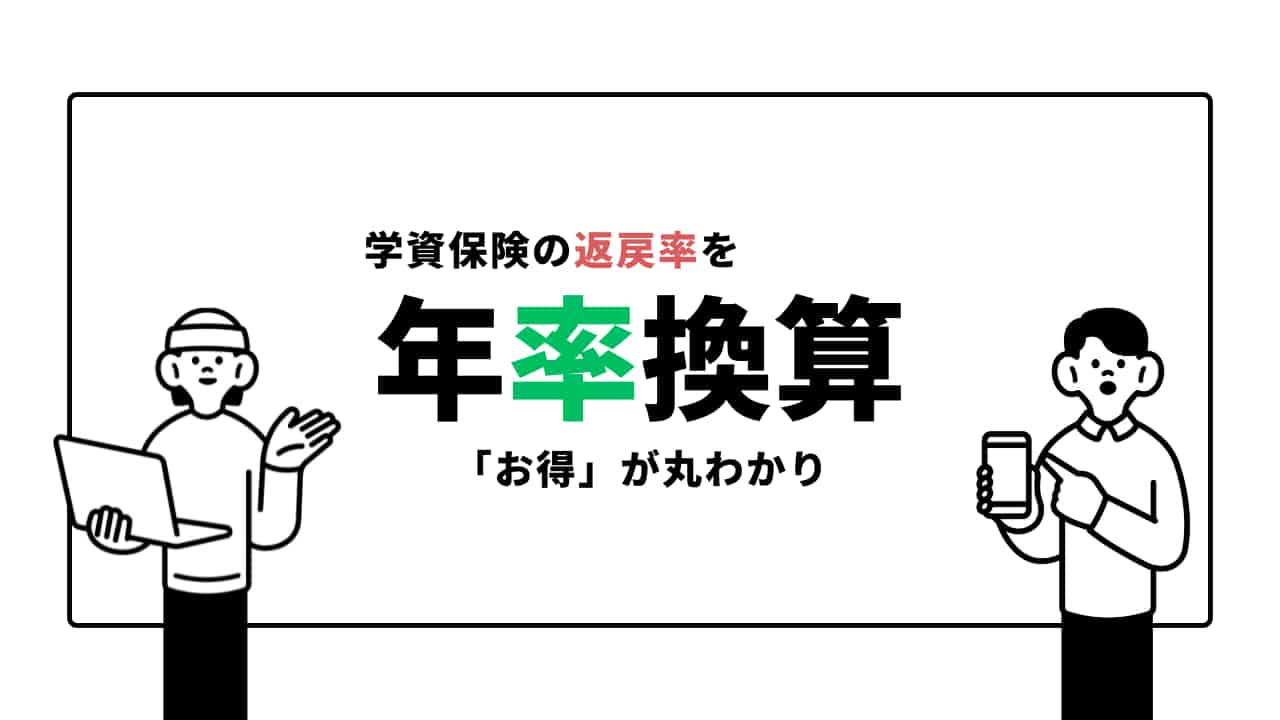

学資保険の返戻率を年率換算することで、年間の平均利回りを把握でき、銀行預金や投資信託など他の金融商品と公平に比較することが可能となる。

本記事では返戻率の基本的な意味から年率換算の計算方法、教育資金準備における実践的な活用までを丁寧に解説する。なお、一般的に「年利換算」という表現よりも「年率換算」や「年平均利回り」という言い方をする。

- 学資保険の返戻率を正しく理解するための考え方

- 返戻率を年率換算して利回りを算出する方法と具体例

- 年率換算を活用した他の金融商品との比較や資産運用判断のポイント

返戻率を年率換算する方法と重要性

学資保険を選ぶ際に最も重要なのは、返戻率を「年率換算」で捉えることである。

返戻率の数字だけを見ても、契約期間を考慮しなければ実際の利回りは正しく比較できない。年率換算を行うことで、銀行預金や投資信託など他の金融商品と同じ基準で判断でき、初めて保険としての実質的なお得度を見極めることが可能となる。

専門家のワンポイントアドバイス:

教育資金準備では、家庭の状況に応じた柔軟な戦略が重要です。学資保険を中心に準備するか、資産運用を活用するか、その判断のためにこの記事を参考にしてください。

学資保険の返戻率の特

学資保険の返戻率は、契約年数を無視すると誤った評価につながる。

例えば返戻率105%の商品でも、10年契約と15年契約では年平均の利回りが大きく異なる。また、途中解約では元本割れするリスクが高く、返戻率だけで安易に判断するのは危険である。「期間を踏まえた換算」が不可欠である。

返戻率から年率換算を行う計算式と具体例

学資保険で総額200万円を支払い、18年後に220万円を受け取る場合、年率換算利回りは約0.52%に過ぎない。学資保険では、返戻率110%と表記されるが、実際の年間利回りは小さいことがわかる。

年率換算利回りは、複利の考え方を用いて以下の式で求める。

\begin{equation}年率換算利回り = \left( \frac{受取総額}{支払総額} \right)^{\frac{1}{契約年数}} – 1\end{equation}

この数値を算出することで、銀行預金や国債など他の金融商品と公平に比較できる。

年率換算のメリットと注意点

年率換算はあくまで「満期まで契約を継続した場合のみ有効な平均値」である。

途中解約や条件変更をすれば結果は大きく崩れる。また、学資保険は流動性が低いため、利回りの数字だけで判断するのは避けるべきである。年率換算はあくまで比較のための物差しであり、保障内容や資金の拘束度などと併せて総合的に検討する必要がある。

年率換算を活用した「お得」の判断

年率換算を取り入れることで、学資保険の実質利回りを把握し、銀行預金や投資信託など多様な資産運用商品と効率的に比較できるようになる。

学資保険とほかの資産運用商品との比較

学資保険の利回りは、一般的に0.2~1%程度であり、投資信託より低く、定期預金よりはわずかに高い水準である。

| 商品パターン | 元金(支払総額) | 年率換算利回り | 受取総額 |

|---|---|---|---|

| 学資保険 10年払い | 1,920,000円 | 約0.957% | 約2,250,000円 |

| 学資保険 18年払い | 1,944,000円 | 約0.269% | 約2,112,000円 |

| 定期預金 10年、年利0.2% | 2,000,000円 | 0.2% | 約2,040,361円 |

| 投資信託 年率2%,積立10年 | 1,920,000円 | 2.0% | 約2,126,991円 |

| 投資信託 年率2%,積立18年 | 1,944,000円 | 2.0% | 約2,341,430円 |

「学資保険(2パターン)、「定期預金」、「投資信託(2パターン)」を、年率換算利回りで比較すると、違いが明確になる。前提条件は多少異なるが、年率1%以上で運用できれば、投資信託が有利であり、10年以上の期間があれば、年率3%以上の運用成果も不可能ではない。

年率換算利回りだけ見れば、このような評価になる。しかし、金融商品の特徴を十分に理解してから判断する必要がある。

学資保険の特徴

学資保険は「保障を備えつつ、確実に教育資金を積み立てられるが、流動性が低く利回りも控えめ」な商品である。

契約期間満了まで続ければ小幅ながら確実なリターンが見込め、契約者に万一のことがあった場合でも子どもの教育資金が確保されるという保障が最大の強みである。

ただし、途中解約では元本割れのリスクが高く、自由に資金を引き出せない点は大きな制約。利回りも0.2~1%程度にとどまるため、増やす目的というよりは「堅実に守る」性質が強い。

教育資金の基盤部分を担わせるには良いが、資産運用の中心に据えるのは不向きといえる。

定期預金の特徴

定期預金は「流動性が低く利回りもほぼゼロだが、元本が保証される安心感に優れた商品」である。

銀行に預けた元本が保証され、利息はごくわずかでも確実に受け取れる点は強み。特に、預金保険制度により1,000万円までは保護されるため、教育資金を安全第一で守るには適している。

一方で利回りは近年ほぼ0.1〜0.2%と低く、インフレ局面では実質的な目減りを免れない。期間中は自由に解約できないため流動性も制限される。

教育資金を増やす効果は期待できないが、絶対にリスクを取りたくない人には「現金の預け先」として位置づけられる。

投資信託の特徴

投資信託は「長期投資で数%以上のリターンが期待できるが、価格変動による元本割れリスクを伴う商品」である。

積立投資を長期間継続すれば、分散効果により平均して2〜3%以上の利回りを得られる可能性がある。他の金融商品に比べ資産を増やす力は最も高い。特につみたてNISAなどの制度を利用すれば、非課税メリットも活用できる。

ただし短期的には市場の上下動で元本を割り込むことが珍しくなく、教育資金のように「必要な時期が明確な資金」には注意が必要。景気変動に左右されやすいため、長期投資が前提となる。

リスク許容度がある家庭であれば、教育資金の一部を投資信託で回すことで「増やす余地」を持たせられる。

投資信託の平均リターン

参考に、投資信託の平均リターンを紹介する。

投資信託の分類別の平均パフォーマンスを見ると、学資保険の年0.5%程度の利回りは決して高いハードルではないことがわかる。以下に、直近5年間の主要な資産クラスの平均年率リターンを示す。

| 資産クラス | 年率リターン (%) |

|---|---|

| 国内株式 | 8.9 |

| 先進国株式 | 12.1 |

| 新興国株式 | 9.2 |

| グローバル株式 | 9.0 |

| 国内債券 | 0.1 |

| 先進国債券 | 2.0 |

| 新興国債券 | ▲0.3 |

| グローバル債券 | 0.6 |

| 国内REIT | 5.3 |

| 海外REIT | 8.5 |

| バランス | 4.8 |

これらのデータから、以下のような考察ができる。

- 株式系ファンドは、学資保険の利回りを大きく上回っている。例えば、先進国株式は12.1%と、学資保険の20倍以上のリターンを示している。

- 債券系ファンドでも、先進国債券は2.0%のリターンを示しており、学資保険の約4倍の利回りとなっている。

- 比較的リスクの低いバランス型ファンドでさえ、4.8%のリターンを記録しており、学資保険を大きく上回っている。

- 最もリターンの低い国内債券でも0.1%のプラスリターンを示しており、学資保険の利回りに近い水準を維持している。

専門家のワンポイントアドバイス:

資産運用を併用して活用する場合には、リスク許容度も把握しなければなりません。無理に利益を追求すると、予定通りに準備できない可能性も出てきますので、リスク分散しながら確実に準備できるようなポートフォリオを組みましょう。

返戻率・年率を最大化する方法

学資保険の返戻率や年率利回りを最大化するためには、契約内容や払込期間を工夫する必要がある。さらに、保障を手厚く求めず資産運用を併用することで、より効率的に教育資金を準備できる。ここでは実践的な方法を具体的に解説する。

学資保険の払込期間や払込方法を工夫する

払込期間を短くし、年払いや半年払いといった方法を選べば、返戻率は高くなる。

払込期間を短縮することにより運用効率が上がり、受取総額に対する利回りが高まるためである。また、兄弟割引や高額割引などの特典を利用できる商品も存在し、これらを活用すればさらに返戻率の最大化が可能である。

学資保険に手厚い保障を求めない

返戻率を重視する場合、保障内容を必要最低限に抑えることが賢明である。

保障と貯蓄は別の視点で考えるべきであり、教育資金の準備は貯蓄性のある学資保険に任せ、保障は他の保険商品で補うべきである。

分散・積立・少額投資を継続する

資産運用においては、大きな利益を狙うのではなく、分散投資を行い継続的に少額を積み立てることが最も効果的である。

長期間にわたり積み立てを続けることで複利効果が発揮され、安定的かつ着実な資産形成が可能となる。

投資信託を併用する

学資保険だけでなく、投資信託を併用することで、教育資金の基盤を作りつつ余裕資金でリターンを狙う。

学資保険は元本確保性が高い反面、利回りは低めであるため、投資信託でリスクをとりながら長期的な資産増加を目指すのが現実的な戦略である。

よくある質問

- Q学資保険と投資信託、どちらを選ぶべきですか?

- A

一概にどちらが良いとは言えません。家庭の状況、リスク許容度、教育資金の必要時期などを考慮して選択することが大切です。両者を組み合わせたハイブリッド戦略も有効な選択肢の一つです。

- Q教育資金準備のための資産運用を始めるのに遅すぎることはありますか?

- A

「始めるのに遅すぎる」ということはありません。ただし、早く始めるほど複利効果を活用できる期間が長くなりますので、できるだけ早期に開始することをおすすめします。

- Q教育資金準備のための資産運用で、最も重要なポイントは何ですか?

- A

最も重要なのは、長期的な視点を持ち、リスクとリターンのバランスを取ることです。また、定期的な見直しと必要に応じた戦略の調整も大切です。自身の状況に合わせた柔軟な対応が成功の鍵となります。

返戻率の基礎から年率換算の活用まで理解して賢く学資保険を選ぼう

返戻率の計算から年率換算、そして他の金融商品との比較や長期的な資産形成への応用までを理解することで、自分に最も適した学資保険を選ぶ判断力が身につく。正しい知識を持つことは、納得感と安心感を得ながら教育資金を準備するうえで不可欠である。

- 返戻率だけでなく年率換算を行い、他の金融商品と公平に比較する

- 払込方法や契約条件を工夫して返戻率を高める工夫をする

- 保障と返戻率のバランスを意識し、過不足のない保障内容を選ぶ

- 学資保険は教育資金の「基盤部分」を担わせ、余剰は他の資産運用で補う

- リスク・流動性を踏まえ、必要な資金を確実に確保できる設計をする

コメント